10月31日至11月3日,第十九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛决赛在南京大学举行。本届竞赛由共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、中国工程院、全国学联、江苏省政府共同主办,以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,举办主体赛和“揭榜挂帅”“人工智能+”专项赛及项目对接转化会等系列活动,全国2700多所高校、300多万名学生的40余万件作品参赛。经过激烈角逐,共产生主体赛特等奖96个、一等奖187个、二等奖369个、三等奖993个及“人工智能+”专项赛获奖作品982件。

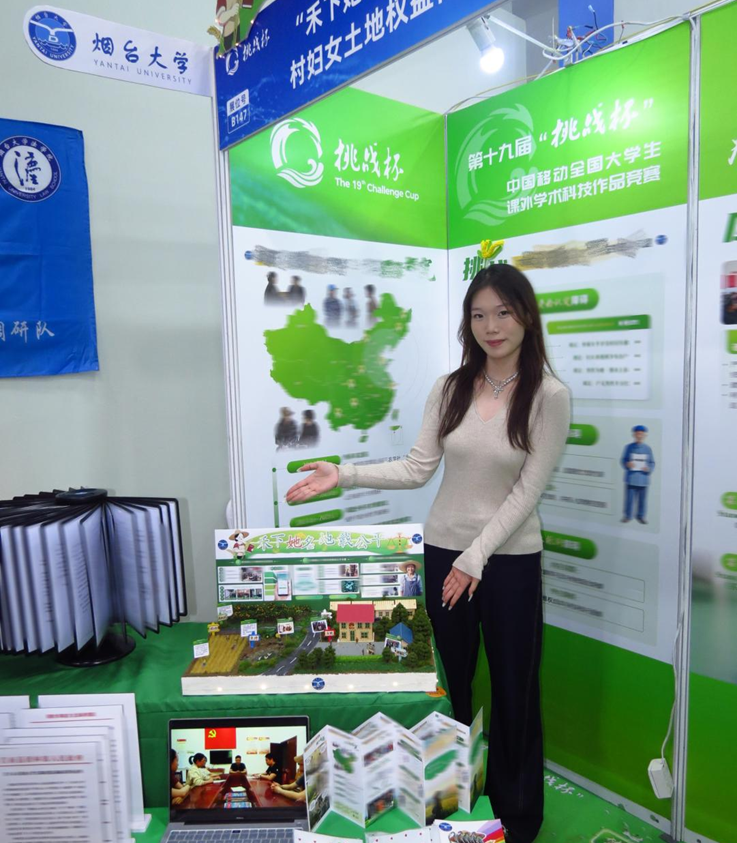

法学院“禾下她名”团队凭借其在农村妇女土地权益保护领域的卓越研究成果,荣获全国特等奖,创造学院在该项赛事的历史最好成绩。

紧扣时代脉搏,专业调研探真知

“禾下她名”团队由烟台大学法学院曲洪臻、周依诺、杨璐瑄、梁家琪、李坤洋5名大三学生,以及数学院杨婷和建筑学院曲璐共七名同学组成,在指导老师毕潇潇、鹿金雁、刘运正的悉心指导下,紧扣2025年中央一号文件及《中华人民共和国农村集体经济组织法》实施背景,聚焦农村妇女土地权益保护现状,展开深入调研。该团队赴全国9省76个村深入调研农村妇女土地权益保护现状,从破除集体经济组织成员认定壁垒、保障妇女土地权益公平分配和完善维权支持体系三个角度提出解决方案,并将对策转化为“五步全链条治理流程”落地乡镇基层,为乡村振兴中的性别平等治理提供实践样本,助力法治中国建设。

师生同心协力,团队协作攀高峰

备赛期间,“禾下她名”团队成员以备赛室为“主战场”,历经多轮调研报告修改、PPT打磨与模拟答辩。指导老师们从深夜批注调研报告到协调赛事细节,从优化路演逻辑到布展现场指导,以专业的知识和耐心的态度助力团队突破瓶颈。比赛期间,老师们更是亲临现场,协助搭建展板、调试设备,并在赛前模拟中逐页梳理讲稿,以细节把控提升参赛质量,为团队取得优异成绩提供了坚实的保障。团队成员在文献梳理、数据整合与调研报告撰写中展现出扎实的专业素养与协作精神,以“今日事今日毕”的效率意识推进备赛进程,始终保持高度专注,多次推翻不成熟的方案,在质疑与重构中寻求突破。为确保路演效果,队员们将飞机舱化作“移动备赛室”,利用参赛途中的碎片时间反复演练答辩逻辑。在展板设计与文创产品陈列环节,团队成员分工协作,从视觉呈现到内容提炼精益求精,力求以专业姿态展现研究成果。这段时光不仅是学术能力的试炼场,更是团队凝聚力的试金石。

备赛历程促成长,法学担当映初心

学院领导高度重视密切关注参赛团队师生备赛状态,充分整合资源,从校赛、省赛到国赛,多次邀请资深专家指导,轮流指导问辩,鼓舞着参赛队伍全力以赴、全面提升;指导老师不断完善作品,扩充答辩题库,磨炼团队答题技巧;参赛学生们阅读大量文献,积极模拟演练,力争达到最好状态。备赛历程是对品格与能力的双重淬炼。同学们在比赛中不仅收获了奖项,更学会了以开阔的视角分析问题、以坚韧的心态应对挑战,团队协作与专业实践的结合,让“法律人的担当”从书本走向现实。此次获奖是烟台大学法学院在学术科创领域的又一突破,展现了学院依托学科优势培养学生社会责任感的育人成果。

特等奖作品指导教师、 法学院博士生导师毕潇潇教授

这份荣誉不仅是对学生日夜钻研、不懈努力的最高肯定,更让我深刻体会到学科竞赛在人才培养中的独特价值——它如同一个精准的‘实践熔炉’,将课堂上的理论知识转化为解决实际问题的能力,倒逼学生突破思维定式、提升创新素养与团队协作能力,是连接‘知识输入’与‘能力输出’的关键桥梁。作为指导老师,这段经历也让我对‘教学相长’有了更鲜活的认知。学生们对问题的独特视角、面对难题时的坚韧探索,常常给我带来新的思考启发。为了更好地解答他们的疑问、引导他们突破瓶颈,我不得不持续深耕专业领域、更新知识体系,在‘授人以渔’的同时,自身的专业视野与育人技巧也得到了提升。未来,我会带着这份收获与感悟,把更多实践经验融入教学,助力更多学生在成长道路上绽放光彩。

学生感悟

法231-4 曲洪臻

作为队长,回望这一年,从2024年11月报名院赛的忐忑,到2025年11月在国赛领奖台接过特等奖证书的滚烫,那些藏在时光里的碎片,如今想起来仍满是温热。

还记得院赛时的手忙脚乱:第一次组织团队改报告,不知从何下手;答辩前一晚,反复调整PPT字体,连大小都要反复调整,生怕出一点差错。可如今站在国赛舞台上,当我清晰地梳理路演逻辑、从容回应评委提问时,才惊觉自己早已不是那个连组织讨论都紧张的新手——是毕老师深夜逐页修改的报告,是鹿书记和刘老师的陪伴与付出,是学院学校一次次协调资源、为我们争取的备赛空间,这些“托举”让我们从跌跌撞撞的探索者,变成了自信从容的前行者。

这份特等奖,是荣誉,更是成长的印记。未来,我们不会停下脚步,会带着这份支持与信任,继续为农村妇女土地权益保护奔走,让这份“被托举”的温暖,变成照亮更多人的光。

法231-4 杨璐瑄

这份成绩的背后,满是温暖的支撑。感谢潇潇老师的悉心指引,从PPT逻辑框架梳理到布展方案优化,总能在我们陷入瓶颈时给出关键方向;感谢并肩作战的队友,无数个共同奋斗的夜晚,是彼此的鼓励让难题迎刃而解;更感恩学校与学院的鼎力支持,提供的专家辅导资源为项目打磨注入专业力量,让我们在交流学习中不断成长,得以在国赛舞台上自信展现风采。

这段经历让我深知,优秀的成果既需个人深耕细节,更离不开团队协作与平台托举。未来我会带着这份收获,继续以严谨与热忱奔赴新的挑战。

法231-3 梁家琪

捧起“特等奖”奖杯的那一刻,最先涌上心头的是滚烫的感恩!感恩指导老师毕老师的辛苦付出——从田野到深夜,陪伴我们实地调研,模拟答辩;感恩团队伙伴一起把“不可能”变成“一定行”;我们更感恩学院为我们搭建的成长阶梯,从校赛的初露锋芒到国赛的巅峰对决,每一步都有坚实的后盾。当评委宣布“特等奖”时,我忽然懂得:真正的荣誉不是奖杯,而是用专业守护弱者的底气,是让“她力量”在乡村振兴中破土生长的信仰。

未来,我们将带着这份荣光继续走下去——让每一份土地流转合同都印刻公平,让每一位农村女性都能挺直腰杆。助力乡村振兴“她”力量,我们永远在路上!

法231-4 周依诺

一路走来,最大的感受是托举。潇潇老师始终是我们最坚实的后盾,从项目内容到答辩技巧的指导,从心态的调整到细节的完善,她用丰富的经验为我们指引方向,用满满的能量带动我们的激情。鹿老师在我们的形象设计上事无巨细,温柔耐心地陪我们一次次调整,刘老师从院赛一路陪伴,帮我们敲定了“禾下她名”的名字,自此,禾下一路过关斩将,冲出重围。而学校的支持更让我们底气十足,从资源对接、场地保障到专项培训,每一份帮助都让我们在逐梦路上走得更稳、更远。

未来,我将带着这份收获与感动,继续以青春之我、奋斗之我,在专业领域深耕细作,在时代浪潮中勇担使命,不辜负这段炽热的时光,不辜负每一份期待与付出。

法231-2 李坤洋

光荣在于平淡,艰巨在于漫长。作为半路出家的禾下她名队员,面对陌生的课题,一开始我总觉得格格不入,只是因为对挑战杯的执念才坚持下去。但后来我慢慢意识到,无论是无障碍环境建设,还是农村妇女土地权益的保护,都是我们作为大学生对社会的贡献所在。

既然来到了这里,我们就应当时刻准备着为团队奋斗,就像我们时刻准备着为社会奋斗一样,这是新时代青年的应有之义。

建221-1 曲璐

当得知我们的项目获得国家特等奖的荣誉时,我心中满是“恰逢其时”的庆幸与“并肩作战”的动容。这份荣誉对我而言,不仅是对能力的认可,更教会我:优秀的团队从不是“完美契合”的预设,而是“彼此支撑”的成长。

我何其有幸,能在项目攻坚的关键阶段加入这个热血的集体,也深知这份荣光属于每一个熬夜奋战、不曾懈怠的伙伴。未来,我会带着这份并肩作战的力量,在创新的道路上继续前行,既敢接“接力棒”,也能扛“硬担子”。

数233-1 杨婷

很荣幸参与此次挑战杯,于我而言,这不止是一场竞赛,更是一段满载成长与温暖的旅程,它教会我以更系统的思维剖析问题,以更从容的姿态迎接挑战。那些并肩作战的时光,那些攻克难关的瞬间,都成为了大学时光里最闪耀的印记。

挑战的脚步不会停歇,成长的边界永无止境。未来,我将带着这份收获,在每一次新的“挑战”中乘风破浪,用拼搏描绘属于自己的青春华章!

责任编辑:张婉仪

审核:鹿金雁